パーキンソン病は振るえ、寡動(動作が遅くなる、減る)、固縮(筋肉が固くなる)、振戦(頭、手足、指が震える)などの運動症状が徐々に進行する病気です。不安や立ちくらみ、日中の眠気、便秘、体の痛みなど運動障害以外の症状も現れるため、全身の病気と考えられています。

パーキンソン病外来では、以下のようなご相談に広く対応しております。

- パーキンソン病が疑われる方の診断・治療開始

- 抗パーキンソン病薬の選択や調整に関する相談

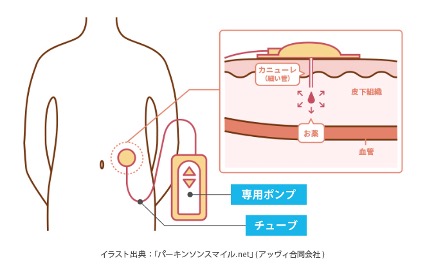

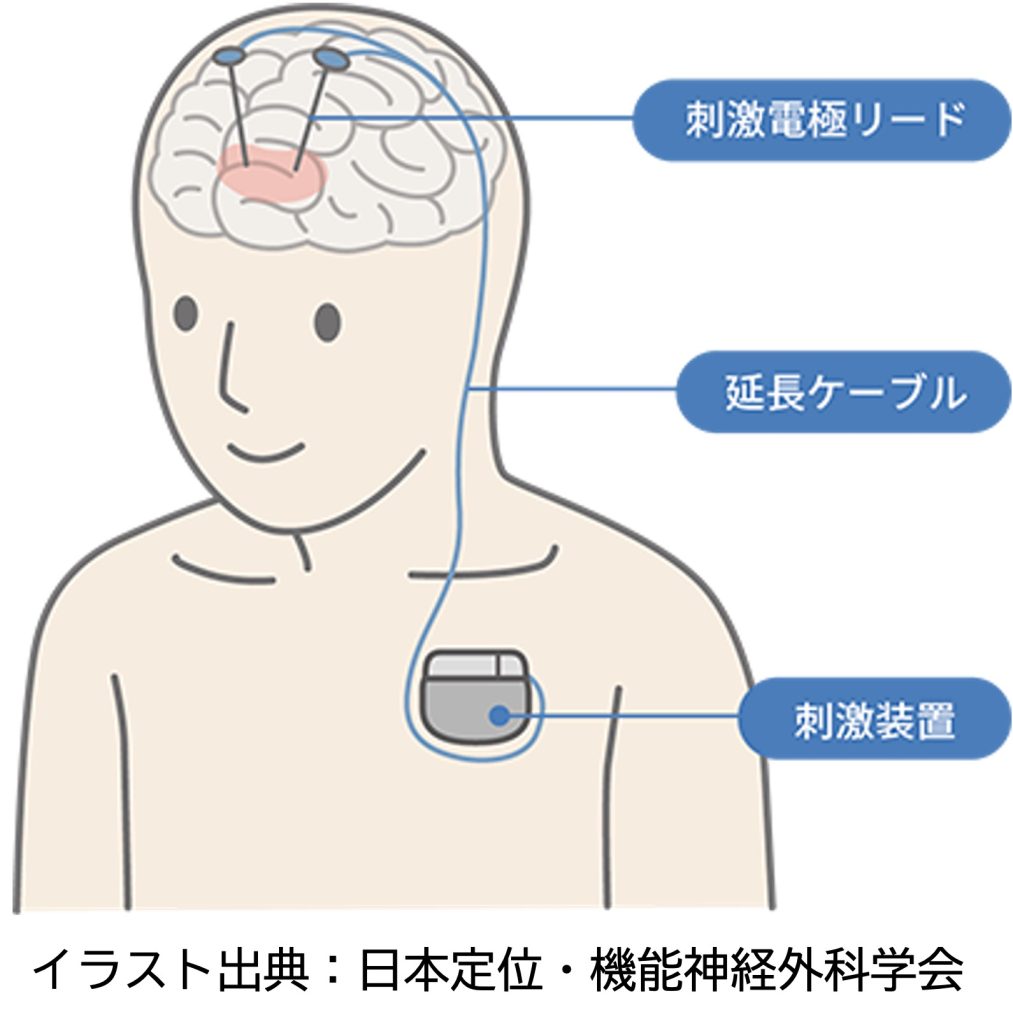

- デバイス補助療法の適応や選択肢に関する相談

- 深部脳刺激療法:脳神経外科と連携しておこなっています。

- ホスレボドパ・ホスカルビドパ配合持続皮下注療法

- 病気の進行や今後の経過に関する相談

核医学検査機器のない医療機関からの核医学検査施行目的のご紹介も対応しております。

遠方から通院される患者さまが多いため、かかりつけ医との併診(本院通院は4~6か月ごと)の調整も可能です。また、進行期の患者さまの入院による内服調整も対応しております。

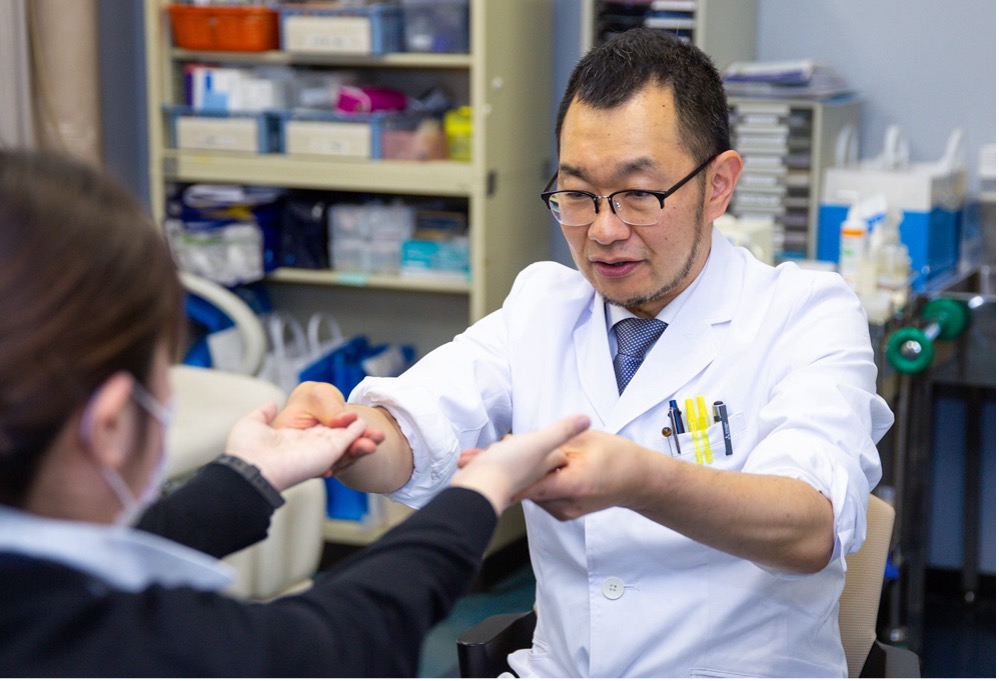

本外来は、2023年1月に筑波大学脳神経内科の教授に着任した斉木臣二が対応しております。前任の順天堂大学では、斉木は年間500名以上のパーキンソン病患者の外来診療を行っており、現在もつくば・水戸で約300人のパーキンソン病患者さんを診療しています。また、血液や皮脂によるパーキンソン病の診断を研究テーマとしており、多数の論文を発表しております。診療においては、病状を正しく理解していただいた上で、適切な治療を受けていただくことを大切にしています。

筑波大学附属病院は厚生労働省の指定する特定機能病院であるため、受診には紹介状が必要です。受診を希望される場合は、かかりつけやお近くの医療機関で、「筑波大学附属病院 脳神経内科 パーキンソン病外来」への紹介状の記載を依頼してください。

また、当日受診は原則として対応しておらず、前もって予約が必要です。予約の方法には、紹介状を記載した医療機関を通して予約を取る方法、ご来院して予約を取る方法、電話(029-853-7668)で予約を取る方法がございます。医療機関を通した予約が最もスムーズです。

詳細につきましては、「予約の方法」をご覧ください。

目次

パーキンソン病とは

パーキンソン病とは、中脳の黒質のドパミン神経の障害によってさまざまな運動症状が出る神経疾患です。一般人口では1000人に1人程度ですが、65歳以上の高齢者では100人に1人程度と比較的多い病気です。50歳以上で発症することが一般的ですが、まれに40歳未満で発症することもあり、その場合は若年性パーキンソン病といわれます。

世界的には男性の患者の方が多いのですが、日本では男女比が1:1.5-2と女性の方が多い傾向があります。高齢化に伴い世界中でパーキンソン病が急増しているため、感染症が急激に広まる様子になぞらえて「パーキンソンパンデミック」と呼ばれ、問題になっています。

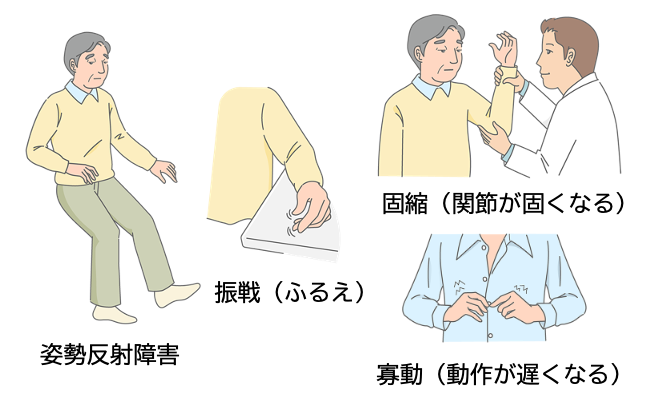

パーキンソン病の運動症状

- 振戦(ふるえ)

- 寡動(動作が遅くなる)

- 固縮(筋肉が固くなり、関節が固くなる)

筋肉の緊張が高くなり、身体がスムーズに動きにくくなります。力を抜いてもらった状態で医師が患者さんの関節を曲げ伸ばしすると抵抗を感じます。パーキンソン病では関節を動かすとカクカクとした強弱の変動をもつ抵抗がある(歯車様固縮)のが特徴です。

- 姿勢反射障害

多くの患者さんで、手足の震えがみられます。何かしているときよりもリラックスしている時(安静時)に強くふるえ、左右差がみられる傾向があります。親指と中指を擦り合わせるようなピル・ローリング(丸薬を丸める動きに似ている)という動きが特徴的です。すべての患者さんに振戦があるというわけではなく、振戦がみられないパーキンソン病患者さんも3-4割程度いらっしゃいます。

全体的に動きが遅くなり、表情が固くなる、歩くのが遅くなる、話すスピードが遅くなるなどの症状が出ます。歩く時の手の振りも小さくなり、文字や声も以前と比べて小さくなります。ボタンを閉めづらい、文字を書くなど、細かい動きも難しくなります。

体のバランスを保つのが難しくなり、体が傾いた時に足を踏み出して姿勢を保つのがとっさにできなくなるため、転びやすくなります。

また、パーキンソン病の患者様の姿勢や歩き方には、次のような特徴があります。

- 歩幅が小さくなり、足を地面にする様にして歩く。

- 背中が曲がっている。

- 顎が前に出て、首が曲がる。

- 肘・膝が曲がる。

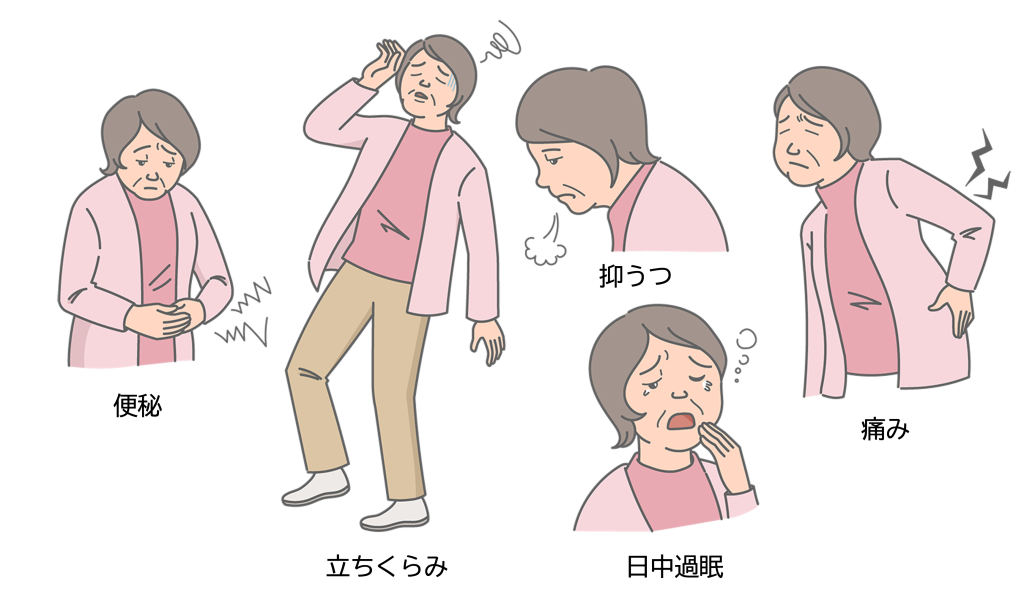

非運動症状

パーキンソン病では、中脳の黒質だけではなく、全身の末梢神経や自律神経に障害が現れます。このため、運動症状以外のさまざまな症状が出ます。

- 自律神経症状

- 精神症状

- 睡眠障害

- 感覚障害

胃腸の動きが悪くなり、胃もたれや便秘が生じることがあります。また、血圧の変動が激しくなり、立ちくらみが起きやすくなります。頻尿も多くで見られます。発汗異常がある場合、温度調節が難しくなるため、高体温となり感染症と間違えられることもあります。

抑うつや不安、パニック発作、無気力がみられる場合もあります。運動症状よりも抑うつが目立ち、精神科を最初に受診することもあります。

パーキンソン病では概日リズムが崩れるため、日中に眠くなり、夜間に不眠になる傾向があります。また、レム睡眠行動障害やレストレスレッグス症候群、周期性四肢運動症、睡眠時無呼吸などの睡眠時異常も多くみられます。特に、レム睡眠行動障害は、パーキンソン病の運動症状が起きる前に発症することが多く、発症前診断や発症予防の治療開発に役立つ可能性があるとして注目されています。

パーキンソン病の患者さんは姿勢異常や脳内のドーパミンの低下などにより、痛みを感じやすくなります。また、嗅覚の低下がパーキンソン病の運動症状に先立って現れることが多くあります。

パーキンソン病の診断

パーキンソン病の診断は、問診と神経診察、画像検査を組み合わせて行います。

問診では、いつからどのような症状が出ているかお聞きするとともに、便秘や嗅覚低下など、パーキンソン病の運動症状に先行することの多い非運動症状についても伺います。脳梗塞などの過去の病気や服用中の薬でパーキンソン病と似た症状が出ることもあるため、既往歴や薬剤歴も重要です。

神経診察では、MDS-UPDRS part IIIというスコア表を使い、パーキンソン病の運動症状を数字で評価します。MDS-UPDRS part III は受診ごとに測定し、症状の推移や薬の効き目の判断の参考にします。

画像検査としては、脳MRIやMIBG心筋シンチグラフィ、ドーパミントランスポーターシンチグラフィなどの検査を行います。脳MRIでは、パーキンソン病は通常の撮影方法では診断が困難ですが、進行性核上性麻痺や多系統萎縮症などパーキンソン病と似た病気では特徴的な所見がみられ、診断に役立ちます。MIBG心筋シンチグラフィ、ドーパミントランスポーターシンチグラフィなどの核医学検査では、心筋の交感神経や脳内の黒質の働きを調べることができます。核医学検査の詳細につきましては「核医学検査を用いたパーキンソン病の診断」をご覧ください。

症状の経過・治療

パーキンソン病では、運動症状が現れてから3〜5年間は、薬がよく効き症状が安定する時期があり、ハネムーン期と呼ばれます(症状の進行の速度には個人差があります)。この時期でも、患者さんによっては立ちくらみや眠気などの非運動症状が強くでたり、抗パーキンソン病薬の薬の副作用に困ることがあります。このため、本外来では、血圧の変動や日中の眠気など、患者さんの非運動症状も細かく聞き取りながら、薬の調整を行います。

ハネムーン期を過ぎると、薬の血中濃度が高く動きやすい時間帯(オン)と、血中濃度が低く動きにくい時間帯の差(オフ)が大きくなります。また、血中濃度が高い時間帯を中心に、ジスキネジアという手や足がクネクネと勝手に動く症状が出てくることもあります。薬の種類や量の調節、飲むタイミングの調整を行い、ベストの状態が長く続くことを目指します。入院での薬の調整をお勧めすることもあります。

内服のみでは症状のコントロールが難しくなった方には、L-dopa製剤の持続皮下注療法や、脳深部刺激療法などのデバイス補助療法を施行することもあります。

受信の流れ

当院は厚生労働省より指定された特定機能病院であるため、受診には紹介状が必要です。かかりつけやお近くの医療機関で、「筑波大学附属病院脳神経内科 パーキンソン病外来」宛の紹介状の記載を依頼してください。筑波大学附属病院の初回の予約を取る方法は、紹介状を作成した医療機関から医療連携患者相談センターにご連絡いただく方法と、患者さんご自身で予約センター(029-853-7668)にご連絡いただく方法、患者さんご自身が筑波大学附属病院に来院して予約をとる方法があります。予約センターは混み合っておりますので、医療機関から医療連携患者相談センターにご連絡いただくことをおすすめします。

お問い合わせ

本外来についてのお問い合わせは以下にお願いいたします。

029-853-3224

neurol[at_mark]md.tsukuba.ac.jp

(at_markは@に置き換えてください。)